編者按:

假如春運這場中國獨有的“生齒年夜遷徙”,是一首寫滿鄉愁與期盼的長詩,一代代新華社的攝影記者們,則用他們的相機作為筆墨,一年又一年記錄下了這首詩中的動人章節。在歸家路上,每一位旅人都有本身的故事,每一個車輪都承載著滿滿的等待與盼望。在這條回家的路上,有人曾頂風冒雨,騎行千里,現在可以駕車疾馳,暢享便捷。從“摩托年夜軍”的浩浩蕩蕩到自駕車的舒適不受拘束,我們見證了一個時代的跨越,也感觸感染到了國家發展的強勁脈搏。

又到一年春運時,人們回家的路,備受關注。十多年來,我每年都會拍攝春運的“摩托年夜軍”。千里鐵騎,星夜兼程。家,在他鄉,在路上,更在故鄉。

十多年過往了,奔走在路上的人們,不斷地構筑本身溫熱的家。記錄,在遠方,在旅途,也在家鄉。我不斷地用記憶詮釋團圓的意義。這些年,我的記錄,已悄然從“路上”轉到“家里”。

曾經,數以百萬計的“摩托年夜軍”,從珠三角地區出發,沿著國道向廣西、貴州、云南、四川等地騎行返鄉,頂風冒雨騎行數十個小時返鄉過年。浩浩蕩蕩的“摩托年夜軍”,一向是“春運”這場生齒年夜遷徙中的一道震動人心的獨特風景。據廣東省路況運輸部門統計,2013年春運期間,摩托年夜軍達到峰值約為110萬輛次,此后呈逐年明顯降落趨勢。近年來,路況運輸部門已不將此群體作為春運返鄉的重點監測對象。“摩托年夜軍”已從春運舞臺漸漸消散。

作為攝影記者,我每年都會記錄他們回家路上的苦樂艱險,記錄他們返鄉后的熱心故事。通過對他們的記憶記錄,我也得以見證在新時代佈景下,經濟和社會發展對這個群體產生的深遠影響。

2011年1月,在一個嚴寒的夜晚,我在廣東北丹境內的國道上,偶遇了一支正停車在路邊歇息的“摩托年夜軍”。當時天空正下著凍雨,路面濕滑。棉衣、護膝、雨衣、包養棉毯、手套……騎行的人們“全部武裝”,抵御嚴冷。他們告訴我,長時間的騎行和風雨的侵肌,手腳已被凍得沒有了知覺。短暫休整后,他們又促踏上了征途,很快消散在夜雨中。

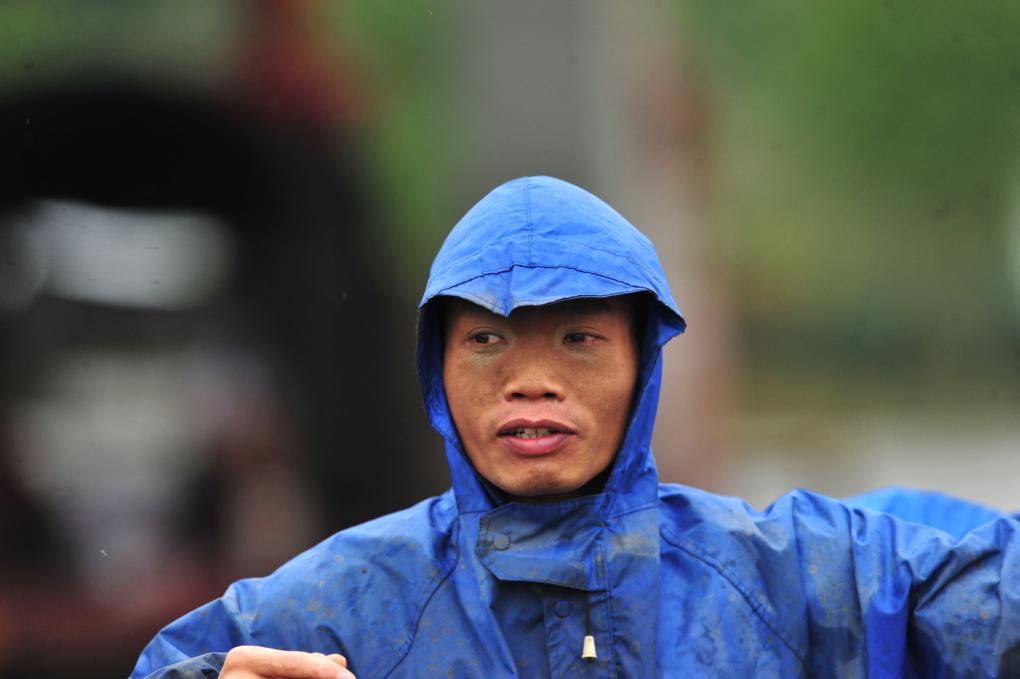

2011年1月19日,在210國道南丹縣境內,一群騎手在雨中趕包養路。據介紹,這批數十人組成的摩托車返鄉隊伍1月17日從廣東出發,準備驅車近2000公里回貴州老家過年,預計20日可抵達。

2011年1月19日,在210國道南丹縣境內,一群騎手在雨中趕路。據介紹,這批數十人組成的摩托車返鄉隊伍1月17日從廣東出發,準備驅車近2000公里回貴州老家過年,預計20日可抵達。

這是我第一次拍攝“摩托年夜軍”。至今,那一幕還在我面前不斷浮現:冷風凍雨澆不滅返鄉人充滿熱血的心和對故鄉親人的懷念。

2013年2月3日,在廣西梧州東出口春運情熱驛站,我碰到時年38歲的周克兵,他和妻兒正喝著志愿者特別準備的姜湯。簡單溝通后,他勉強批準我們跟蹤拍攝。多年后,周克兵告訴我,當時感覺本身很狼狽,路上很艱險,一路上看到不少騎手失事,他很擔心,因為全家人都在車上,他不想讓外界任何工作影響他們回家的路。

旅途中,良多時候摩托車隊伍會混在小汽車和年夜貨車之間前行。滾滾車流中險象環生,摩托車彼此刮碰或許被汽車碰著,導致車倒人傷的情況偶有發生。

2013年2月3日,在廣西藤縣,短暫歇息后,周克兵帶著家人準備繼續騎行返鄉。

2013年2月3日,周克兵帶著家人,隨“摩托年夜軍”騎行在廣西藤縣境內。

2013年2月3日,周克兵帶著家人騎行經過廣西藤縣。

騎行的隊伍速率很快,我們驅車勉強跟隨。因為拍攝需求超前選點蹲守,往往是我們剛剛下車,還沒找好地位,抬頭發現他已從面前馳過。

在加油站加油時,我看到周克兵雙手生硬,堅持著騎行的姿勢,需求緩好一陣子,他的手臂才幹活動自若。

來日誥日早晨,周克兵一家三口終于回到了祿峒鎮思侯村的老家。至此,1000多公里、歷經30多小時的“千里走單騎”之旅結束。從始至終,周克兵言語甚少,給人一種難以打交道的感覺。

2013年2月3日晚,周克兵一家來到廣西賓陽縣城一家旅館,準備在此過夜。

2013年2月4日凌晨,在廣西賓陽縣城,周克兵檢查摩托車的車況,準備繼續上路。

2013年2月4日,返鄉路上的周克兵在廣西隆安縣歇息。

11年后的2024年2月2日,當我再次在春運返鄉的車流中見到已經49歲的周克兵時,他正駕駛汽車緩緩進進北海市一處高速公路服務區。身著白色T恤,腳踩運動鞋的周克兵,和11年前初見時“全部武裝”、滿面塵泥的抽像比擬顯得加倍年輕,老婆也是一身時尚干練裝扮,20歲的兒子已經長到了一米八擺佈,成了“年夜高個”。

2024年2月2日,周克兵駕車行駛在廣西欽州市境內的高速公路上。

我們再次跟隨周克兵開車帶著家人返鄉過年。還是從廣東佛山到廣西靖西,得益于近年來不斷織密的高速公路網,曾經1000多公里的旅程縮短到現在的800多公里,時間也從30多個小時減少到10個小時擺佈。

回抵家后,周克兵一向忙著搬場具、釀酒、準備團圓飯。78歲的母親周母勝總是在身后探頭觀看兒子繁忙的身影,周克包養兵一回頭,便看見母親幸福慈愛的笑臉。他說,爭取盡快返鄉,種田養殖,守在母親身邊。

2024年2月2日,在廣西靖西市祿峒鎮思侯村,周克兵(右)和兒子周福金將新買的家具搬進老家。

2024年2月3日,在廣西靖西市祿峒鎮思侯村,周克兵和家人一路吃午飯。

2024年2月3日,在廣西靖西市祿峒鎮思侯村,周克兵的母親周母勝(左)在看兒子做家務。

當我拿出11年前的照片給周克兵看時,他能把每一張照片的良多細節都說出來。他說他其實很感謝我為他拍攝這些珍貴的照片,讓他對過往有了更深入的印象。

1996年,周克兵開始到廣東闖蕩。2004年,他和老婆決定帶著幾個月年夜的兒子一路往廣東。他們盼望兒子在身邊長年夜,接收更好的教導。從此,每年春節前后,一家三口都會在粵桂間來回奔走,坐車往復約2000元路費,是一筆不小的開銷。

為了節省路費,2007年周克兵購買了摩托車,用于每年返鄉過年。

2015年他如愿購買了一輛小汽車,實現了為“一家人擋風遮雨”的愿看,從此結束了一家人“千里走單騎”的歷史。

憑著多年來在廣東的盡力打拼,周克兵逐漸成長為工廠的技術骨干。周克兵說,這十多年來他們一家實現了脫貧,裝修了老家的屋子。往年,一向帶在身邊的兒子也考上了年夜學。

2024年2月2日,在廣西靖西市祿峒鎮思侯村,周克兵(右)和妻兒站在老家的窗前。

從坐車到騎行,再到現在的自駕,周克兵的春運和人生故事,告訴我們“摩托年夜軍往哪兒了?”此中的一個謎底。

在廣東務工二十余載的韋壽宜,老家在廣西年夜化瑤族自治縣年夜化鎮仁良村。2014年以來,南廣、貴廣、貴南等高鐵建成通車,高鐵逐漸實現“公交化”運行,他可以選擇坐動車到臨縣的高鐵站,然后坐半個小時的車就能回抵家。十多年前,韋壽宜也曾是“摩托年夜軍”中的一員,飽嘗過騎行旅途的艱辛。憑著多年來在廣東的盡力打拼,韋壽宜逐漸成長為工廠的骨干,業績和支出不斷進步。現在,他已經購買兩輛轎車。村里已經實現了屯屯通公路,高速公路和一級公路也通到了家門口,這讓他可以靈活選擇回家的方法。

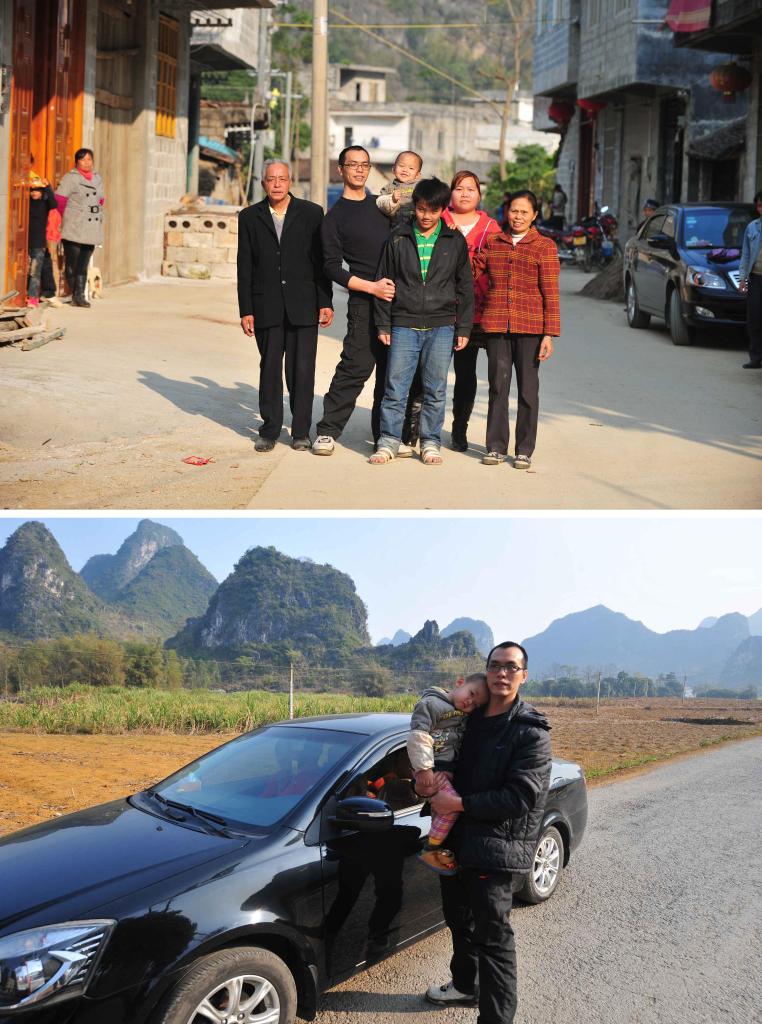

上圖:在廣西年夜化瑤族自治縣年夜化鎮仁良村,剛剛回抵家的韋壽宜(左二)和家人在家門口合影;下圖:開車回家的韋壽宜和小兒子在314省途徑邊歇息(拼版照片,2024年1月19日攝)。

韋壽宜的哥哥韋壽基也曾外出務工多年,同樣也曾是“摩托年夜軍”中的一員。為了照顧日漸年邁的母親,他決定不再外出,在家創業:經營商舖、養包養豬養羊、制作陀螺等。

近幾年,在駐村任務隊的帶領下,韋壽基每周都會組織村里的白叟打陀螺、唱山歌、跳平易近族跳舞,振興家鄉的平易近族文明,他把這個活動稱為“為了母親的淺笑”項目。現在,他和駐村任務隊一路組織的陀螺聯賽,已經持續舉辦了80多輪。將賽事逐漸發展成為集競技、娛樂、非遺傳承、文明交通、平易近族團結共建為一體的綜合平臺包養,為白叟們營造一個歡樂祥和的大師庭氛圍。

在廣西河池市年夜化瑤族自治縣年夜化鎮仁良村,韋玉春(右)和兒子韋壽宜在展現新年禮物(2024年2月10日攝)。

藍志平是該縣七百弄鄉弄雄村村平易近,本年35歲。10年前,在廣東闖蕩多年的藍志平前往家鄉,規模養殖七百弄雞,帶領群眾脫貧致富。2016年,藍志平成立養殖一起配合社,不斷擴年夜養殖規模,打造七百弄雞產業基地,逐漸成為當地致富帶頭人。

拼版照片:左圖為在廣西年夜化瑤族自治縣七百弄鄉弄雄村,藍志平坦示七百弄雞(2019年11月10日攝);右上圖為在弄雄村七百弄雞養殖產業發展動員會上,藍志平動員群眾發展土雞養殖(2016年8月17日攝);右中圖為在弄雄村七百弄雞養殖場,藍志平在檢查種雞的生長情況(2019年11月10日攝);右下圖為在年夜化瑤族自治縣年夜化鎮仁良村,藍志平(右)捐贈七百弄雞(2023年4月15日攝)。

在年夜化瑤族自治縣七百弄鄉弄雄村七百弄雞養殖場,藍志平在打電話聯系市場(2019年11月10日攝)。

在年夜化瑤族自治縣七百弄鄉弄雄村七百弄雞養殖場,藍志平在檢查種雞的生長情況(2019年11月10日攝)。

在年夜化,像藍志平、韋壽基這樣的返鄉青年還有良多。隨著脫貧攻堅戰的勝利和鄉村振興的不斷推進,農村人居環境不斷進步,路網建設加倍完美,振興產業獲得夯實,讓不少人有了回到老家安居樂業的機會和條件。

這是年夜化瑤族自治縣七百弄鄉弄雄村的通屯水泥路(2019年11月10日無人機拍攝)。

周克兵、韋壽宜、韋壽基他們當年騎過的摩托車早已落滿灰塵。一代人的摩托記憶,隨著時代的滾滾大水,漸漸地躲在了他們的心底。

發佈留言